Dans une lettre datant de 1905, le peintre Frantisek Kupka fait part à l’écrivain tchèque Svatopluk Machar de son refus d’être rattaché au mouvement cubiste. Plus important encore, il témoigne à son ami dans cette longue correspondance du plus grand regret d’être défini comme simple peintre-plasticien par la critique de l’époque. Pour Kupka celle-ci ne s’est jamais intéressée à la volonté profonde qui animait son pinceau dans chacune de ses toiles : l’ouverture de sa propre pensée plastique abstraite à la musique. L’Ordonnance sur verticales en jaune[1], symbolise ce désire qu’éprouve le peintre pour l’ouverture des frontières esthétiques entre les arts. C’est en effet l’écoute des morceaux de Johann Sébastian Bach et une nouvelle interprétation du geste picturale qui poussera Kupka à agencer les formes et les couleurs sur la toile selon un geste rythmique si particulier. A chacune de ses créations, il décida, au travers de divers moyens picturaux, de transmettre au spectateur l’idée d’une écoute musicale par la matière picturale, elle même figée sur la toile.

Si l’idée d’une mise en correspondance entre divers modes d’expression esthétique ne date pas de la peinture de Kupka, cette réflexion théorique et expérimentale témoigne, parmi nombre d’exemples, du réel attachement dés le début du XXème siècle à entreprendre une recherche esthétique liant l’histoire des arts et la musique. C’est le motif de l’ « OEuvre totale » qui inspirera les peintres de l’abstraction, ancrant dans leurs productions l’idée Wagnérienne du Gesamtkunstwerk. Wassily Kandinsky poursuivra cette pensée dans son essai du Spirituel dans l’art, et de la peinture en particulier parut en 1911, faisant alors l’effet d’un détonateur dans le champ de la production de l’époque. L’attrait des compositeurs pour un rapprochement entre entités sonores et visuelles, lui, s’illustre par les avant-gardes (Alexandre Scriabine, Messiaen, etc.). Cette idée esthétique sera véritablement reprise par l’école expérimentale du Black Mountain College en Caroline du Nord dans les années 1950 avec à sa tête John Cage et ses premiers « happenings », héritière elle même du mouvement du Bahaus.

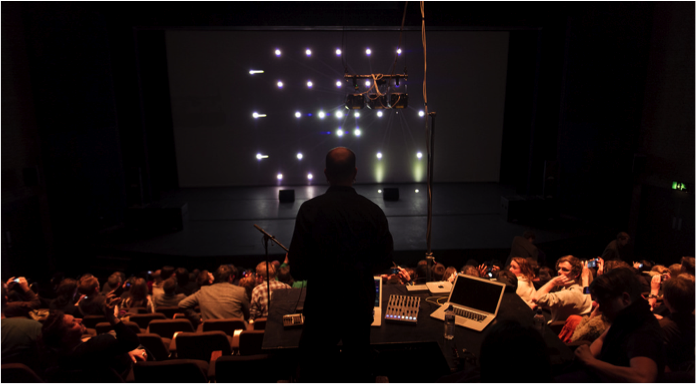

Il ne s’agira pas dans cette brève présentation de refaire l’histoire de cette corrélation entre champs visuels et moyens d’écriture dans la composition musicale, mais bien de dresser un bref aperçu des nouvelles problématiques que le compositeur cherche à instituer lors de ses performances scéniques. Ces partis pris étaient alors inenvisageables avant l’émergence de nouveaux supports technologiques. En effet, on ne peut dorénavant échapper à une scénographie toute particulière lorsque l’on décide d’assister à un concert. Elle se concrétise dans la plupart des cas par le fait de tendre une toile derrière le musicien, sur laquelle sont projetées des images issues d’un logiciel V-Djing. Le flux d’images retenu est choisi avant la représentation afin de déployer une ambiance propre au répertoire qui est joué. Une imagerie issue à la fois d’affects et de jugements esthétiques, que tout spectateur cultive concernant chaque répertoire, est instauré par une même scénographie. Par cette mise en scène indépendante de la création sonore, on cherche à plonger l’auditeur ou le danseur au plus près de ce qui lui est donné à entendre par un élément visuel. Toutefois, ce choix d’imagerie est décidé au terme d’une reconnaissance par le producteur artistique ou une tierce personne spécialiste du logiciel, et non d’un choix délibéré du compositeur.

A l’inverse, c’est le rapprochement entre formes visuelles et création musicale par le compositeur lui même, conduisant à l’émergence d’un nouveau type de concert, qui nous intéresse dans notre étude. Ce champ d’expérience, d’expérimentation et de composition constitue un parti pris tout à fait novateur car il nous pousse non seulement à penser la présentation mais aussi la représentation du modèle musical en contexte de performance. Pour Etienne Souriau, il réside en chaque forme d’art un caractère sensible et sensoriel. Dans son ouvrage La Correspondance des Arts (1969), il établie une distinction nette entre art dit de « représentation », mettant au centre de ses préoccupations esthétiques le rapport iconique, et les arts dit « présentatifs » comme la musique. L’émergence d’une idée de correspondance entre ces médiums ne fera que souligner l’impact esthétique tout en abolissant définitivement les frontières académiques qui les séparent. Après tout, si Kupka puisait son inspiration dans l’écoute du répertoire baroque, envisager le phénomène inverse, celui d’un compositeur tirant son inspiration de l’image plastique pour l’écriture d’une pièce ou de sa mise en scène, n’est-il pas à considérer ?

Il convient de clairement définir le rapport image et son lors du live. Ce parti-pris conduit à une relecture des moyens d’écoute et de perception de l’auditeur dans la salle de concert tandis que, encore une fois, le compositeur est tout à la fois maitre de son instrument mais aussi du flux d’images projeté. Au regard de l’ensemble des performances étudiées pour cette étude, on constate avant tout un jeu sur les possibles discontinuités des plans visuels. Cette esthétique permet une imprévisibilité du déroulement sonore. Dans son essai Son et Image au cinéma, Michel Chion indique:

« La temporisation dépend aussi du modèle d’accrochage entre son et image, et de la répartition des points de synchronisation (…) le son active plus ou moins une image selon qu’il introduit des points de synchronisation plus ou moins prévisibles ou imprévisibles, variés ou monotones. ». [2]

Divers éléments comme la pulsation ou un rythme de type cyclique constituent un repère important pour le performeur. L’animation temporelle sera alors de plus en plus instable à mesure que le débit de note et le tempo le deviendront. L’image se doit d’être flexible à tout changement sonore tout en respectant certaines conditions rythmiques et plastiques.

Toute la valeur de l’expérience réside dans un choix esthétique rationnel des coordonnés techniques. L’ensemble des terrains d’étude réalisés pour cette recherche utilise comme médium la vidéo, qu’elle soit simplement projetée ou retravaillée en temps réel durant le concert. Des moyens dits « annexes » peuvent aussi être utilisées comme le laser, le calque, etc. pour illustrer le rapprochement avec la pièce musicale.

Jean Yves Bosseur décrit ce « nouvel objet sonore » comme conservant à la fois les propriétés physiques et spatiales de la partition jouée face au public, mais devenant, par l’absorption de nouvelles pratiques ici technologiques, une composition polymorphe :

« L’espace sera envisagé comme une dimension à part entière du projet musical et le temps deviendra une composante concrète d’un travail plastique ; un objet sonore sera considéré sous le double aspect de son apparence visuelle et de ses conséquences acoustiques… » [3]

L’artiste fait ainsi fit des conventions académiques pour créer un nouvel objet musical grâce à de nombreux principes analogiques. Si l’émergence d’un nouveau modèle créatif, comme celui que nous venons de décrire, est à constater, pour quel type de création scénographique notre recherche s’applique-t-elle ? Cette forme hybride du concert implique-t-elle une relecture de la présence physique du musicien sur scène ? Sommes-nous toujours en présence d’un concert ou s’agit-il d’un nouveau type de performance comme le qualifient les institutions culturelles et muséales ?

Tout d’abord, l’auteur est nécessairement omniprésent dans les interfaces déployées, tant dans l’espace scénique que dans la pratique même de composition. Il peut prendre le parti d’utiliser une approche dite « combinatoire » visant à insérer des données finies à des places prévues pour des structures fixes. L’image vidéo se doit d’être construite en lien avec l’écriture même de la pièce et devient alors réceptacle, comme dans les vidéos de Pierre Jodlowski ou les performances de Robert Henke.

L’approche dite « générative » utilise des structures mobiles et des données non finies par l’artiste. C’est le cas notamment des œuvres dites interactives (que S. Lamontagne vous présentera) que l’on pourra qualifier « d’œuvres ouvertes ». L’image et le son deviennent réactifs à la présence d’un élément étranger dans l’installation : le « spect-acteur ». Cette présence, calculée par un logiciel de programmation, guide l’évolution de l’œuvre comme dans les productions de Jacopo Baboni Schilingi et Miguel Chevalier. Enfin, une approche « cyclique » basée sur le feedback constitue un dernier axe de recherche pour ces compositeurs. L’improvisation musicale et visuelle tient alors une place toute particulière dans ce type de création scénique puisque la structure technique est tout à fait malléable.

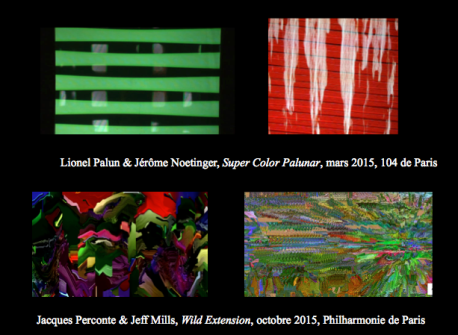

On notera aussi que les créations présentées lors de cette étude peuvent tout aussi bien être le résultat d’une collaboration entre le compositeur et un artiste plasticien (vidéaste, sculpteur, etc.) ou au contraire être menées par le musicien seul. Dans le premier cas, il est intéressant de se pencher sur le travail de production et les modes de négociations envisagés pour mener à bien le projet.

Cette complexité dans la composition musicale et dans la collaboration tient à une révolution d’écriture mais aussi à l’émergence de supports tout à fait novateurs. DIAPO L’exposition de Nam June Paik réalisée en 1963 (Expositon of Music-Electronik Television) a véritablement redéfini pour la première fois l’appréhension conceptuelle du temps et de l’espace par la recherche en musique électroacoustique. Ces nouvelles pratiques de créations relèvent pour François Delalande[4]d’un « paradigme technologique ». L’interprète reste symboliquement au centre de la scène alors que c’est bien l’œuvre projetée qui détient toute l’attention. On observe ainsi un déplacement non seulement de l’objet de concentration de l’action scénique mais aussi une réinterprétation du jeu instrumental, se rapprochant dorénavant « d’une réalisation sonore audiovisuelle sophistiquée, (…) une sorte de cinéma pour l’oreille. ».

La richesse du concert, véritable spectacle sensoriel, consiste en un double contrôle de l’œil et de l’oreille tout en reprenant les principes de la musique acousmatique avec une spatialisation du son grâce aux hauts parleurs. Les processus de transmission sont alors revus par le biais du paradigme électroacoustique. L’expérience sonore envisagée dans ce cas renouvelle les enjeux du dispositif et entraine une tout autre conception du son et de l’organologie. Selon Delalande, grâce à l’apport technologique, la mémoire musicale est « autant kinesthésique que auditive ». De ce fait, une forme d’interdépendance entre la forme visuelle et la production musicale permet d’assimiler facilement une création d’une grande complexité. La kinesthésie est à considérer sous deux formes distinctes. Tout d’abord la présence physique du musicien sur scène n’est plus nécessaire. Il peut être dans le public ou encore recouvert par l’interface projeté. Par ailleurs, le geste ne produit pas seulement une mélodie mais intervient dans l’harmonie décorative de l’image elle même.

La présentation et représentation d’une imagerie numérique reste aussi un axe central dans cette étude. Selon André Gunther, l’émergence d’une imagerie collective est non seulement le fruit de discours nourris et imagés mais tient aussi à l’apport et à la reconnaissance des industries culturelles en la matière. Concernant l’esthétique même apportée par les compositeurs lors de ces installations, Etienne Souriau la définit de la manière suivante dés les années 1970 :

« N’oublions pas que les arabesques que nous trouvons ainsi sont les spécialisations dans l’espace d’une idée esthétique originellement spécialisé pour être donnée dans la durée. » [5]

Un panel de choix esthétique nous est donc proposé. Il varie d’une simple forme géométrique évoluant au fur et à mesure de la composition musicale, à une esthétique que l’on pourrait qualifié de « glitch ». Désignant une défaillance électrique, ce terme fut par la suite employé pour qualifier un mouvement musical et l’esthétique qui en découle. Ce choix résulte non seulement d’une volonté pour le compositeur de souligner l’abstraction du modèle musicale diffusé mais souligne aussi l’héritage imagé de l’art numérique. Il va s’en dire que les images, codes visuels et discours pour les qualifier prennent racine dans des usages techniques. Enfin, le choix pour les compositeurs de recourir à un flux d’images toujours mouvant n’est pas anodin. Les vidéos programmées dans la salle de spectacle soulignent aussi l’idée de productivité et de reproductivité des images numériques, elles-mêmes projetées sur un support numérique lors de la performance. Au sein de ce dispositif novateur, l’image devient polyvalente et occupe autant une fonction de communication auprès de l’audience que la création sonore. On assiste bien à une révolution de son usage.

Un certain modèle de concert ne peut alors qu’émerger du fait d’une approche technique novatrice (combinatoire, générative ou cyclique on le rappelle) et d’une composition graphique issue d’une imagerie commune à l’art numérique. Ce sont les acteurs de cette étude et de ce mouvement d’idées que nous avons choisi de nommer « plasticien du son ». Cette expression tend à définir un nouvel archétype de compositeurs, se trouvant à la fois entre un travail de composition musicale et celui de recherches esthétiques plastiques. Il ne faut donc pas repenser la définition du compositeur mais au contraire y voir une composante annexe de ses capacités créatrices. L’expression cherche dans sa formulation à souligner les moyens techniques que les acteurs mobilisent afin de donner à voir et entendre l’écriture sonore. L’accent est à mettre tout autant sur l’esthétisme développé lors de ces lives que sur la reconnaissance d’un nouvel objet sonore pour le moins hybride, conduisant à une relecture définitive du concert.

Camille Drouet

[1] Huile sur toile, 1911-1913, Musée National d’Art Moderne et Contemporain du Centre Georges Pompidou.

[2] Michel Chion, Son et Image au cinéma, 3eme édition, Armand Colin, 2014.

[3] Jean-Yves Bosseur, Le sonore et le visuel, intersections musique/arts plastiques aujourd’hui, Éditions Dis Voir, 1992.

[4] François Delalande, Le son des musiques, entre technologie et esthétique, coll. Buchet/Chastel, édit. Institut National de l’Audiovisuel.

[5] Etienne Souriau, La correspondance des arts, p. 242, Edit. Flammarion, coll. Science de l’Homme, 1969.